嗜酸性粒细胞百分比偏低

嗜酸性粒细胞百分比偏低

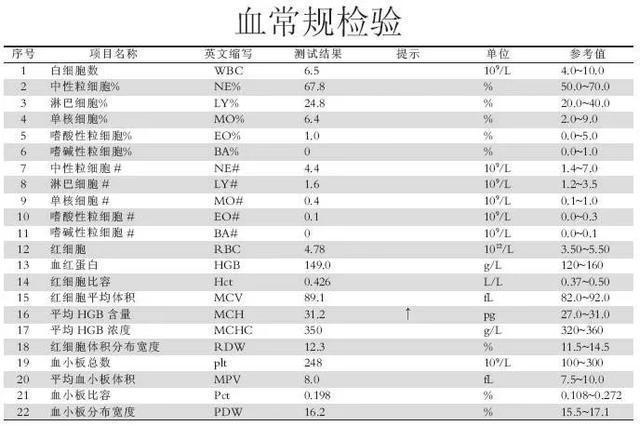

血常规检查包括有红细胞计数、血红蛋白、白细胞及其分类计数及血小板等,通常可分为三大系统,即红细胞系统、白细胞系统和血小板系统。

血常规主要检测的是患者血液情况,由于血液中主要的物质为液体和有形细胞,在进行血常规检查的时候主要对细胞部分进行检测。

主要包括三个系统,一是红细胞系统,二是白细胞系统,三是血小板系统。在红细胞系统检测中主要包括:红细胞计数、红细胞比容、平均红细胞体积、红细胞分布宽度、血红蛋白浓度、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度。在白细胞系统检测中主要包括:白细胞计数、单核细胞计数、单核细胞比例、中性粒细胞计数、淋巴细胞比值、中性粒细胞比例、淋巴细胞计数。在血小板系统检测中主要包括:血小板的计数、血小板分布宽度、血小板的体积、大型血小板比率、平均血小板体积、血小板的压积。

血常规,是检测血液细胞的数量变化及形态分布,从而判断血液的异常状况及可能病因,血细胞主要包括红细胞计数(red-cell count, RBC)、白细胞(leucocyte, WBC),血小板(blood platelet, PLT)。

红细胞相关检测还包括可评估红细胞中主要负责携氧功能的血红蛋白(hemoglobin, Hb)含量,红细胞的体积和血细胞比积(红细胞占血液总量的容积比,HCT),血红蛋白浓度等;白细胞进一步可分为不同亚型细胞的百分率、绝对值计数等。

常见的临床意义如下:

红细胞计数(RBC)

正常参考范围

新生儿:(6.0~7.0)×1012/L;

婴儿:(5.2~7.0)×1012/L;

儿童:(4.2~5.2)×1012/L;

成人男:(4.0~5.5)×1012/L;

成人女:(3.5~5.0)×1012/L。

临床意义

病理性变化:

RBC 增多:频繁呕吐、出汗过多、大面积烧伤、血液浓缩、慢性肺心病、肺气肿、高原病、肿瘤以及真性红细胞增多症等都可能导致 RBC 增多;

RBC 减少的常见原因包括:RBC 生成减少,如白血病等;RBC 破坏增多,如急性大出血、严重的组织损伤导致血细胞破坏等;RBC 合成障碍,见于缺铁、维生素 B12 缺乏等。

生理性变化:

排除上述原因后,RBC 增多还需要考虑:精神因素(冲动、兴奋、恐惧、冷水浴刺激,均可使肾上腺素分泌增多导致)RBC 代偿性增生(气压低导致缺氧刺激,如高原地带;长期多次献血)

RBC 减少:可见于妊娠、6 个月~2 岁婴幼儿生长发育迅速、造血原料相对不足、某些老年人造血功能减退等。

血红蛋白(Hb)

正常参考范围

男性 120~160g/L;

女性 110~150g/L;

新生儿 170~200g/L。

临床意义

依据(30、60、90)g/L的数值分为轻、中、重不同严重度。

根据红细胞平均体积(mean corpuscular volume, MCV),红细胞平均血红蛋白浓度(mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC),再分为三类:

大细胞性贫血:MCV > 100fl,主要包括叶酸或维生素 B12 缺乏引起的巨幼细胞贫血、溶血性贫血网织红细胞大量增多时、肝病及甲状腺功能减退的贫血。

正常细胞性贫血:MCV = 80~100fl。此类贫血大多数为正常色素型,少数可有低色素型。要为再生障碍性贫血、溶血性贫血及急性失血性贫血、脾功能亢进及慢性肾功能衰竭引起的贫血。

小细胞低色素性贫血:MCV < 80fl、MCHC < 32%。主要有缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血(地中海贫血)、铁粒幼细胞贫血及某些慢性病贫血。

血细胞比容(HCT):

正常参考范围

男:40%~50%;

女:35%~45%。

临床意义

增高:提示红细胞过多,除了病理性的红细胞增多症外,还见于大面积烧伤、连续呕吐、腹泻、脱水等。

降低:见于贫血,以及大量补液等患者。

白细胞计数:

正常参考范围

成人:(4.0~10.0)×109/L;

新生儿:(15.0~20.0)×109/L。

临床意义(具体意义要结合白细胞亚型的分布综合考虑):

生理性异常:见于剧烈运动、进食后、妊娠、新生儿。

病理性异常:见于急性化脓性感染、尿毒症、白血病、组织损伤、急性出血等;病理性白细胞减少见于再生障碍性贫血、某些传染病、肝硬化、脾功能亢进、放疗化疗等。

白细胞分类计数:

主要的白细胞亚型

中性粒细胞(0.5~0.7)×109/L(50%~70%);

嗜酸性粒细胞(0.01~0.05)×109/L(1%~5%);

嗜碱性粒细胞(0~0.0l)×109/L(0~1%);

淋巴细胞(0.20~0.40)×109/L(20%~40%);

单核细胞(0.03~0.08)×109/L(3%~8%)。

临床意义

中性粒细胞:人体主要的防御、吞噬细胞,在感染等过程中起重要作用。

淋巴细胞:减少:多见于传染病的急性期、放射病、细胞免疫缺陷病、长期应用肾上腺皮质激素后或接触放射线等。增多:见于传染性淋巴细胞增多症、结核病、疟疾、慢性淋巴细胞白血病、百日咳、某些病毒感染等。

嗜酸性粒细胞:一般含量极低,增多可见于过敏性疾病、皮肤病、寄生虫病,一些血液病及肿瘤,如慢性粒细胞性白血病、鼻咽癌、肺癌以及宫颈癌等。

嗜碱性粒细胞:一般含量极低,增多可见于血液病如慢性粒细胞白血病,创伤及中毒,恶性肿瘤,过敏性疾病等。

单核细胞:增多见于传染病或寄生虫病、结核病活动期、单核细胞白血病、疟疾等。

血小板计数

正常参考范围:(100~300)×109/L

临床意义

血小板计数增高:见于急性大失血和溶血后急性感染;真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、多发性骨髓瘤、慢性粒细胞性白血病及某些恶性肿瘤的早期等。

血小板计数减低:见于:骨髓造血功能受损,如再生障碍性贫血,急性白血病;血小板破坏过多,如脾功能亢进;血小板消耗过多,如弥散性血管内凝血等。

总之,当患者拿到血常规报告时,如各项指标无异常,并不能说明患者没有疾病,还需要其他各项检查综合起来评判。当血常规报告有异常指标时,每个人的情况因人而异,应将报告予医生解读,方能得到最恰当的诊治。

女性嗜酸性粒细胞百分比偏高

血常规报告基本上是去医院看病必查的项目了,面对报告单上各种各样的项目和上上下下的箭头,你是不是很想知道它们代表什么意思呢?让我们一起快速解读一下吧。

血常规检查包括三大系统:白细胞系统、红细胞系统、血小板系统。

一、白细胞(WBC)通常被称为免疫细胞

增高:各种细菌感染,炎症比如扁桃体炎,肺炎,阑尾炎等,还有严重烧伤,如果升高的太多,则可能是白血病。

降低:说明身体抵抗力差,容易感冒。

1.中性粒细胞

增高: 细菌感染,炎症等。

降低: 病毒性感染等。

2.淋巴细胞

增高: 多为病毒感染。

降低: 免疫缺陷等。

3.单核细胞

增多见于传染病或寄生虫病、结核病活动期、单核细胞白血病、疟疾等。

4.嗜酸性粒细胞

增高: 见于过敏性疾病、皮肤病、寄生虫病,一些血液病及肿瘤,

降低:见于伤寒、副伤寒、大手术后、严重烧伤、长期用肾上腺皮质激素等。

5.嗜碱性粒细胞

增高:见于血液病,创伤及中毒,恶性肿瘤,过敏性疾病等。

降低:过敏性休克,肾上腺皮质激素使用过量等。

二、红细胞(RBC)是血液中数量最多的一种血细胞,运送氧气最主要的媒介,具有免疫功能。

1.红细胞(RBC)计数

增高:血液黏稠度增大,引起血液流通不畅!

降低:各种贫血、白血病、产后、手术后、大量失血。

2.红细胞压积(HCT)即红细胞在血液中所占体积的百分比,与红细胞的数量有关,一般用于诊断贫血和判断其严重程度。

增高:可能有脱水或患有红细胞增多症。

降低:有可能贫血,但贫血程度与红细胞不一定平行,有助于贫血的分型。

3. 平均红细胞体积(MCV)

增高:表示红细胞过大,多见于维生素B12与叶酸缺乏引起的贫血,如口服避孕药、停经的妇女,还有老人。

(2)降低:表示红细胞较小,一般见于缺铁性贫血、 地中海型贫血和慢性疾病造成的贫血。

4. 红细胞体积分布宽度(RDW)

能更直接、客观、及时地反映红细胞大小不等的程度,对缺铁性贫血的早期诊断及鉴 别诊断很有帮助。

5.血红蛋白

是红细胞的主要组成部分,更好地反映贫血的程度。

轻度:血红蛋白浓度>90g/L,但小于正常值;

中度:血红蛋白浓度60~89g/L;

重度:血红蛋白浓度30~59g/L;

极重度:血红蛋白浓度<30g/L

三、血小板(PLT)是体内最小的血细胞,主要功能是促进止血和加速凝血。

增高:剧烈运动后血小板增高,饱餐后也有增高,冬季略增高。病理性原因可能是存在骨髓增生性疾病或者急性感染,急性失血等。

降低:妇女月经前血小板降低,少年较成年人血小板偏低。病理性原因是可能存在再生障碍性贫血或者放射性损伤。